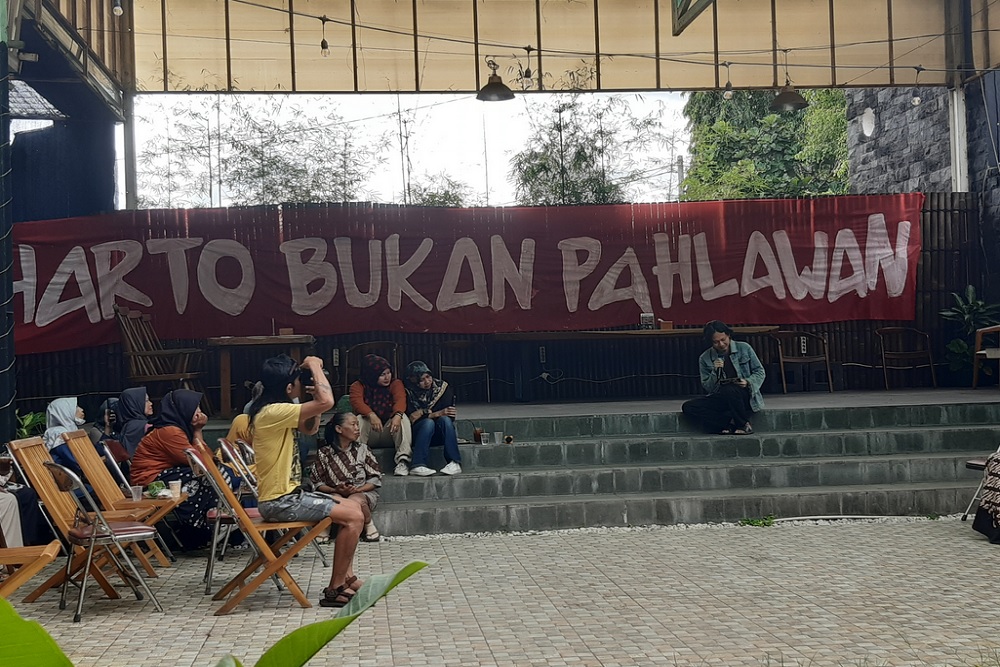

Sejumlah masyarakat sipil dan akademisi berbicara dalam Rapat Oemoem, di Mantrijeron Jogja, Selasa (11/11/2025). - Harian Jogja/Lugas Subarkah

Sejumlah masyarakat sipil dan akademisi berbicara dalam Rapat Oemoem, di Mantrijeron Jogja, Selasa (11/11/2025). - Harian Jogja/Lugas Subarkah

Harianjogja.com, JOGJA—Sejumlah aktivis, penyintas Orde Baru, akademisi, dan seniman terlibat dalam Rapat Oemoem di Mantrijeron, Jogja, Selasa (11/11/2025). Melalui forum ini, mereka menegaskan penolakan gelar pahlawan yang diberikan kepada Soeharto.

Dalam pernyataan resminya, forum yang diinisiasi oleh Forum Cik Di Tiro dan Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia ini menyatakan Pemerintahan Prabowo Subianto telah membunuh nurani bangsa dengan memberi gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto yang seharusnya dituntut di pengadilan karena pelanggaran HAM berat, korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Rapat Oemoem menolak penganugerahan Soeharto sebagai pahlawan nasional dan menuntut Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Presiden yang dinilai bertentangan dengan sila Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Salah satu penyintas Orde Baru, Karmi, menceritakan peristiwa 1965 terjadi ketika ia berusia 11 tahun. Saat itu ia masih bersekolah ketika ditangkap karena dituduh terlibat dalam kegiatan terlarang. Ia dan banyak kawannya ditahan selama bertahun-tahun tanpa proses pengadilan.

“Waktu itu orang-orang menyebutnya goro-goro. Semua masyarakat benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba ada pengumuman dan penangkapan ke rumah-rumah orang yang dianggap terlibat sesuatu di daerah ini. Padahal kami sama sekali tidak tahu apa-apa, tidak paham apa kesalahannya,” katanya.

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM, Herlambang Perdana Wiratraman, mengatakan pada masa rezim Soeharto kekerasan demi kekerasan terus berlangsung. “Penyusupan dan kekerasan itu membuat keluarga korban tidak akan pernah lupa. Ada istri kehilangan suaminya, suami kehilangan istrinya, banyak yang mengalami kekerasan seksual,” ungkapnya.

Pada masa itu, praktik kekuasaan otoritarian benar-benar terjadi. Diskusi-diskusi intelektual mudah dibubarkan. “Saya masih ingat, ketika zaman mahasiswa, untuk mengadakan diskusi saja harus mengurus izin ke berbagai pihak, bahkan ke instansi yang tidak ada kaitannya dengan dunia akademik,” paparnya.

Seniman yang tergabung dalam Kolektif Taring Padi, Fitri DK, mengatakan di masa rezim Soeharto, karya-karya Taring Padi sering menimbulkan reaksi keras. Suatu ketika, karya yang mereka pajang di ruang publik dicabut tanpa alasan jelas.

“Pernah, ketika kami memamerkan karya di jalan, karya itu tiba-tiba dicabut tanpa penjelasan. Kami pernah memajang karya di Titik Nol Jogja sekitar tahun 1999–2000. Namun setelah karya itu dipajang di Titik Nol, keesokan harinya sudah tidak ada lagi. Itu bukti betapa terbatasnya ruang berekspresi bagi seniman pada masa itu,” ujarnya.

Pada masa tersebut, siapa pun yang menyampaikan kritik melalui seni sering menghadapi intimidasi, pembakaran, bahkan perusakan karya. “Dari pengalaman itulah kami di Taring Padi menyadari bahwa seni bisa menjadi media pendidikan, seni juga bisa menjadi alat perlawanan,” katanya.

Koordinator Rapat Oemoem, Marsinah, menuturkan rezim hari ini lupa bahwa Soeharto telah melakukan pembantaian dan penindasan di berbagai daerah. Lebih dari 30.000 orang mati dalam operasi militer di Papua, Aceh, dan Timor-Timur.

“Berdasarkan data dari Amnesti Internasional, di Aceh lebih dari 10.000 orang terbantai karena operasi militer. Sepanjang pemerintahan Soeharto, tercatat kejahatan terhadap perempuan berupa pemerkosaan, khususnya terhadap perempuan etnis Tionghoa pada Mei 1998. Secara total saat ia berkuasa ada sekitar 152 perempuan korban pemerkosaan dan 20 di antaranya meninggal,” ungkapnya.

Rezim Soeharto juga membungkam dan mendomestikasi perempuan melalui pelabelan negatif terhadap Gerwani dengan menggiring narasi bahwa mereka adalah perempuan subversif. Gerakan perempuan kemudian dialihkan ke organisasi PKK, Dharma Wanita, dan lainnya.

“Soeharto telah membunuh ratusan aktivis dan membungkam ribuan lainnya. Di Jogja ada Moses, mahasiswa yang mati terbunuh oleh aparat militer. Ini adalah kegelisahan bersama. Kelompok penyintas 65 sampai saat ini tidak pernah mendapat pengakuan yang setara, dan perempuan masih berjuang untuk merebut ruang pengambilan keputusan publik,” katanya.

Ia juga mengecam pemberian gelar pahlawan Soeharto yang disandingkan dengan Marsinah, pejuang buruh yang kematiannya terjadi di bawah rezim Soeharto. “Kami menolak Soeharto disandingkan dengan Marsinah. Nyatanya, Marsinah dibunuh, dibantai dengan keji oleh Soeharto,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News