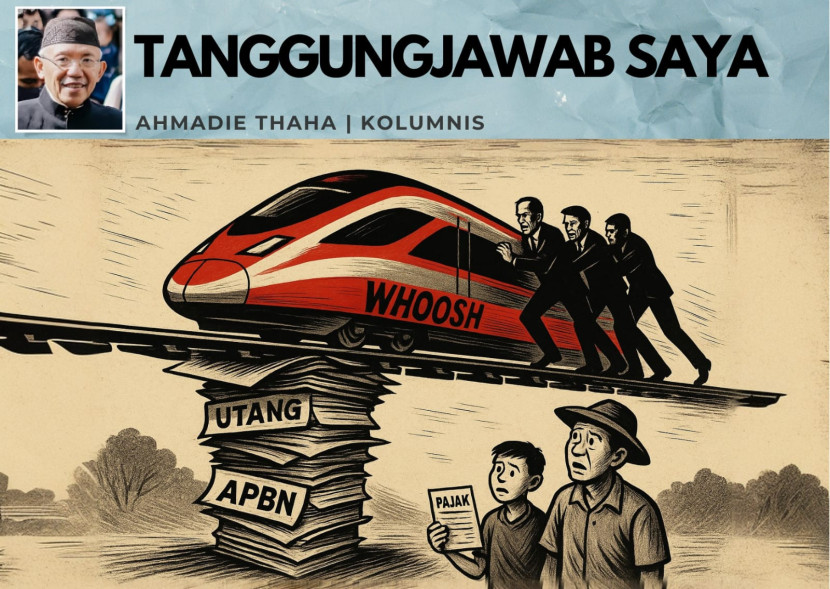

Foto ilustrasi Catatan Cak AT: Tanggungjawab Saya. (Foto: Dok RUZKA INDONESIA)

Foto ilustrasi Catatan Cak AT: Tanggungjawab Saya. (Foto: Dok RUZKA INDONESIA) RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Naik kereta Jakarta–Bandung belakangan ini terasa seperti panggung drama musikal: lagunya megah, tarinya garang, tapi tagihan produksinya?

Nah, itu yang bikin rakyat mendadak insomnia kolektif. Presiden Prabowo sudah bilang di acara peresmian Stasiun Kereta Api Tanah Abang Baru, dengan gaya seorang jenderal yang meyakinkan, bahwa dialah yang bertanggung jawab penuh atas Whoosh.

Kedengarannya gagah. Tapi seperti orang tua yang bilang "biaya sekolah anak 'tanggung jawab saya'", padahal bulan depan juga ujung-ujungnya mengambil uang tabungan keluarga.

Dalam kasus pembayaran hutang kereta cepat Whoosh, kita semua tahu: yang membayar tagihan akhirnya tetap saja rakyat jelata yang bahkan belum tentu pernah foto selfie di Stasiun Whoosh Halim.

Baca juga: FMIPA UI Ajak Pelajar Cinta Alam dan Siaga Bencana Melalui Gerakan Cerdas Alam

Proyek Whoosh bukan bayi yang lahir tiba-tiba di era baru. Ia adalah karya raksasa yang dipaksakan lahir prematur oleh trio kampiun pembangunan: Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan, dan Erick Thohir.

Ketiganya mendorong proyek ini maju meskipun banyak ekonom, insinyur transportasi, dan anggota DPR mengingatkan soal risiko finansial, pembengkakan biaya, serta dampaknya pada utang nasional.

Ketiganya bersikeras bahwa kereta cepat harus tetap jalan, meski tanah belum siap, kajian belum matang, dan peringatan publik berdatangan seperti hujan deras yang tak dianggap.

Dengan demikian, tanggung jawab moral dan politik atas seluruh beban biaya, utang, dan potensi kerugiannya sebenarnya melekat pada mereka sebagai pihak yang memutuskan, mengawal, dan memaksakan proyek itu berjalan, jauh sebelum Prabowo menerimanya sebagai "warisan" negara.

Baca juga: PNJ dan Pemkot Depok Gelar Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS

Mari kita luruskan angka agar tak salah paham: total biaya proyek ini membengkak sampai kira-kira Rp120 triliun lebih. Jangan dibayangkan trilun itu cuma angka di Excel. Itu jumlah yang kalau ditumpuk dalam bentuk pecahan lima ribuan mungkin bisa menutupi separuh jalur tol Cipularang.

Dari angka itu, sebagian besar dibiayai dari utang konsorsium —utang dalam valuta asing pula— dan beban bunganya, ya ampun, bisa mendekati Rp2 triliun per tahun hanya untuk membayar bunga. Bunga saja. Pokoknya? Itu bab lain yang mungkin butuh novel tersendiri. Rakyat membayar lewat pajak, lewat BUMN yang ditekan setor, lewat subsidi silang yang ujungnya seperti aroma bawang goreng: tak terlihat tapi menyerbak ke mana-mana.

Di titik ini, ironi kita lengkap: yang naik Whoosh hanya sebagian orang yang punya urusan penting, gaya hidup cepat saji, atau memang ingin mencoba sensasi melesat 40 menit seperti sedang menyalip masa depan. Tapi mayoritas rakyat yang membayar utang itu masih setia naik kereta reguler tiga jam, atau mobil pribadi Jakarta-Bandung empat jam sambil menunggu rest area. Bagi mereka, klaim "hemat waktu" terasa abstrak.

Secara teori, transportasi publik memang tak dihitung untung-rugi. Itu betul dan sudah lama dipraktikkan dari Tokyo sampai Stockholm. Bedanya, Swedia tidak sedang menanggung utang infrastruktur setinggi monumen nasional versi baru, dan Jepang tidak membangun kereta cepat dengan stasiun yang masih butuh feeder panjang sebelum menyentuh pusat kota.

Baca juga: SERES Targetkan Produsen Mobil Listrik Mewah Pertama dengan "Dual Listing" di Bursa "AH"

Manfaat Whoosh bisa besar, asal aksesnya benar, tarifnya ramah, dan penumpangnya bukan sekadar gelombang awal yang datang karena penasaran, yang menyebabkan target penggunanya jauh meleset. Jangan sampai kereta ini berakhir seperti bandara Kertajati: apik saat grand opening, lalu sisanya jadi tempat angin berwisata.

Yang lucu lagi, kita diajak percaya bahwa "ini tanggung saya", seolah Prabowo punya dompet pribadi yang bisa mengeluarkan Rp120 triliun tanpa menengok neraca. Padahal pengakuan jujur Prabowo sendiri, uang itu dari pajak, dari kekayaan negara —yang semuanya milik rakyat.

Jadi sebenarnya, kalau mau jujur, bukan Prabowo yang menanggung Whoosh. Bukan pemerintah. Kitalah, para pembayar pajak yang kadang masih meminta kuitansi bensin demi laporan kantor, yang kelak harus menutup tagihan bunga tahun demi tahun sambil tetap sabar menunggu jalan desa diperbaiki.

Namun, baiklah. Di balik semua satire, ada refleksi yang mesti diambil. Proyek sebesar ini mengajarkan kita bahwa modernitas perlu keberanian, tapi keberanian itu harus ditemani kalkulasi yang matang, bukan sekadar semangat melesat seperti kereta peluru tapi lupa rem daruratnya.

Baca juga: Senator Nilai Ketergantungan Fiskal Daerah kepada Pemerintah Pusat Masih Kuat

Juga bahwa kecepatan bukan ukuran kemajuan jika ujungnya membuat rakyat tersengal-sengal membayar cicilan nasional.

Dan bahwa utang sebesar itu bisa menjadi berkah jika dimanfaatkan optimal, atau menjadi hikmah pahit yang mengingatkan kita agar tak jatuh cinta pada glamor teknologi lebih dalam dari jatuh cinta pada akal sehat ekonominya.

Pada akhirnya, tragedi utang ini bisa berubah jadi kebijaksanaan bila kita menatapnya tanpa ilusi: bahwa pembangunan harus seindah manfaatnya, bukan hanya secepat lajunya. Kehilangan uang bisa jadi kegembiraan bila diganti dengan layanan publik yang benar-benar memudahkan rakyat, dan angka-angka triliunan itu bisa menjadi renungan yang menuntun negara agar lebih jeli dalam melangkah, tidak lagi berlari hanya karena kereta cepat sudah melaju duluan. (***)

Penulis: Cak AT – Ahmadie Thaha/Ma'had Tadabbur al-Qur'an, 5/11/2025

3 hours ago

3

3 hours ago

3